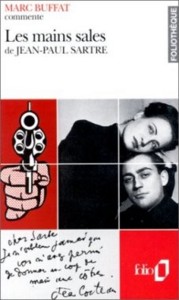

ジャン=ポール・サルトルの戯曲『汚れた手』(Les Mains Sales、1948)のことを思い出した。ストーリーは……

ジャン=ポール・サルトルの戯曲『汚れた手』(Les Mains Sales、1948)のことを思い出した。ストーリーは……

架空の国イリリア。ブルジョア階級に属するインテリで「純粋な」青年ユゴーは、生き甲斐を見出すために革命政党『労働党』に入党、そこでエドレルという労働党書記長の暗殺を志願する。エドレルは「現実路線」を取る政治家で、潔癖なコミュニストには「裏切り者」と見なされていた。

党の支配者で教条主義的なルイに唆され、ユゴーはエドレルの秘書となり、エドレル暗殺の機会を覗う。しかしユゴーは次第にエドレルの人間性に感銘を受け、彼の思想を受け入れるようになる。だが……

エドレル 必要とあればわしは嘘をつく。だがだれも軽蔑しはしない。嘘とはわしがつくったものではく、階級にわかれた社会に生まれたものだ。われわれは生まれながら嘘を相続している。騙すことを拒否したって嘘はなくなりゃしない。階級を消滅させるためのあらゆる手段を用いて、はじめて撲滅できるのだ。

ユゴー すべての手段がいいとは限りません。

エドレル すべての手段は、効果的なときにいいのだ。

ユゴー ではどんな権利をもってあなたは摂政の政治を弾劾されるのです? 摂政はソ連に宣戦を布告しましたが、あれは国の独立を護るための、最も効果的な方法だったではありませんか。

エドレル わしが弾劾しているとでも思っているのか? 摂政のしたことは、彼の階級の人間が、彼の立場に立った場合、だれだってしたことなんだ。われわれは人間に対しても、政治に対しても闘いはしない。しかしこのような政治、このような人間を生む階級に対して闘うのだ。……しかしなんてまあきみは、そう純粋さに執着するんだ。なんだってそう手を汚すことを怖れるんだ。そんなら純粋でいるがいい。だがそれがだれの役に立つ? 純粋さとは、行者や修道士の思想だ。きみたちインテリ、ブルジョワのアナーキストは、純粋さを口実にしてなにもしないのだ。なにもしない、身動きせず、からだに肘をつけ、手袋をはめている。わしは、このわしは汚れた手をしている。肘まで汚れている。

サルトル『汚れた手』(白井浩司訳、新潮世界文学47) p.609

「清廉潔白に政治ができるとでも考えているのか?」。エドレルはブルジョワ政党と取り引きをし、ソ連との戦争を停止しようとする──そうすれば、何十万人の人びとの命が救われるからだ。しかし、ユゴーは、その「現実路線」に対し納得がいかない。たとえ、何十万人の死者がでるという「結果」になっても、ユゴーにとっては革命の理念を推進・遂行することに──したがって決して手を汚さないことに──意義があるのだ。そんな「純粋な」ユゴーの態度をエドレルは窘める。

エドレル ほらごらん、きみは人間を愛していない。ユゴー、きみは原則しか愛していない。

ユゴー 人間を? 人間をなぜ愛するのです? 人間がぼくを愛してくれるのですか?

エドレル では、なぜきみは、われわれの仲間になったんだ。人間を愛さなければ人間のために闘うことはできないではないか?

ユゴー ぼくが党に入ったのは、党の主張が正しいからです。それが正しくなくなったら脱党するでしょう*1。また、人間といったって、ぼくに興味があるのは、あるがままの人間じゃなくて、なりうる人間なんです。

エドレル わしはあるがままの人間を愛する。あらゆる汚らしさ、悪徳、それらといっしょに人間を愛する。人間の声、物を握る暖かい手、あらゆる皮膚のなかで最も裸の人間の皮膚、心配そうなまなざし、めいめいが死に対し、苦悩に対し、かわるがわる試みる絶望的な闘い、それらすべてを愛する。 わしにとって、この世の中の人間がひとり多いか少ないかが問題なのだ。それは尊いことだ。きみという人間がわしによくわかる。きみは破壊者だ。きみは自分を憎んでいるから、人間を憎んでいる。きみの純粋さは死に似ている。きみの思い描く革命は、われわれの革命とはちがう。きみは世の中を変えようとはしない、爆破しようとしているのだ。……きみたちはみな似たりよったりだ。インテリというのはほんとうの革命家ではない。暗殺者になるくらいが関の山だ。

サルトル『汚れた手』 p.610-611

このエドレルとユゴーの遣り取りから、その作者であるサルトルの企図・意図に疑問を投じているのが、『テロルの現象学』における笠井潔である。笠井は「あるがままの人間を愛する」というエドレルの「観念批判」の定点の取り方を問題視する──「愛という観念」ではない現実的な愛、「革命という観念」ではない現実的な革命を持ち出して批判を企てているのは、観念の外部を僭称して観念批判をしているに他ならないと。

エドレルの語る言葉は、一瞬読者を感動させるだけの力に満ちている。しかし、困ったことにこの感動的な人物は、現実には存在しえないただの幻影に過ぎないのである。サルトルは「民衆=革命家」という等式からエドレルの人物を造形している。しかし、この等式は成立し難い。民衆は制度に内在し、かつ外在する二重性を、その本質的な存在性格としているからだ。

民衆は革命家よりも革命的でありうるが、同時にまったく没革命的でもありうる。「闘う自然発生性」と「闘わない自然発生性」が等価に存在し、この両極を無限に往還するところに民衆の基本的な存在様式がある。だから民衆に転向はない。あるいは「無限転向のラディカリズム」が民衆を定義する。

このような存在が革命家の立場になじまないのは当然のことだ。ある日突然政治の現場に氾濫し始め、権力のみならず革命党をも動顛させるのが民衆であり、そしてまた突如として政治の現場から撤収してしまうのが民衆なのだ。

革命家とは、民衆が退場した後も政治の現場にとどまり続ける意志、この抽象的な意志において定義される。

〈余計者/この世に居場所がない者〉=ユゴーの自己欺瞞/自己正当化を批判する〈民衆〉=エドレルという対立構図──それは、観念の〈外部〉を僭称して観念を批判するものだ。

「現実的な愛」や「現実的な革命」とは、「無限転向のラディカリズム」によって定義された(されるべき)民衆の裡に存在する。だから、エドレル=サルトルが作為する「現実的な愛」とは、実のところ「観念化された現実的な愛」であり、「民衆=革命家」という等式も、それこそが観念的な欺瞞なのだ。

民衆が政治の現場から退場することによって現実的な革命はいったん消滅するのだから、その後も革命的であり続けようと努める人間、つまり革命家は、たんに革命という観点に固執しているだけなのだ。そうでないとしたら、ひたすら不在の神を待ちのぞむ者としてシモーヌ・ヴェイユ的な〈キリスト者〉に照応する〈革命家〉という範疇を設けるべきだろう。オーギュスト・ブランキにこそ典型的に体現されている〈革命家〉は、不在の革命をひたすら待ちのぞむ存在であり、革命の観念家とは正反対の立場に位置すべきものである。

『テロルの現象学』 p.78

エドレル ……わしときみとは、同じ種族の人間ではない。

ユゴー ぼくはあなたの種族の者になりたいんです。そうしたらきっと生き甲斐がでてくるにちがいありません。

エドレル そう思うかな? (短い笑い)いつかきみに、わしのことを話そう。

サルトル『汚れた手』 p.629

[関連エントリー]

*1:英訳→ I entered the [Communist] Party because its cause was just and I will leave it when it ceases to be just. (Wikiquote の Jean-Paul Sartre 『Dirty Hands』より)

*2: